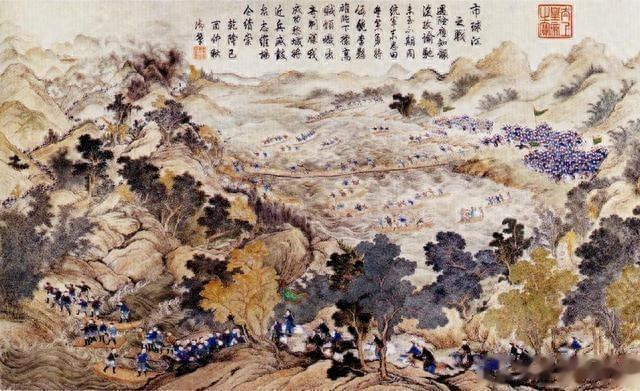

乾隆五十八年(1793年)年中,位于大清南部边陲的安南(今越南)国王阮光平(即越南西山王朝光中王阮文惠、又名阮惠)患病去世,消息很快传到中国境内。

乾隆帝因担心阮广平去世后,本来就局势不安稳的安南(此时安南虽然基本上由西山王朝统治,但旧阮、也就是广南阮氏势力依旧存在,且与西山王朝对峙严重、彼此攻伐不止),国内会因此再次发生内乱(西山王朝和广南旧阮势力两方都想彻底打倒对方,统一安南)。

于是,乾隆帝便命在此时还在京师述职的武英殿大学士、两广总督福康安赶紧回到岭南驻地,率军驻于广西(与安南交界),以防范安南(有可能发生的)政治乱局。

但福康安刚刚抵达广西后不久,他的生母便因病于京中去世了(未知是否是傅恒的嫡妻),而福康安这时候又远在千里之外的广西,手中的差事远没有了结,无法立即返京奔丧,只得在任上戴孝守制、‘夺情’而继续处理两广的军政事务。

在广西与安南边境上率军驻守了一段时间后,福康安因工作环境压力太大而患了疾病;当时,乾隆帝在第一时间就派宫中的医士前去为其诊视,而福康安则趁机以‘安南平静无事’的理由(此时西山王朝与旧阮势力暂时尚未大打出手),向乾隆帝上疏要求回京,总算得到了皇帝的批准;福康安从而回到了京师,得以好好休养(也可以为母奔丧)。

福康安再次回京之后,乾隆帝将上次‘征伐廓尔喀之役’获胜后的追加封赏,一并赐予了福康安——晋封其为‘一等忠锐嘉勇公’。

而整个清朝的历史上,能获得四字嘉号的(始封)公爵,包括福康安在内也只有四人而已;就连福康安之父、乾隆朝早中期第一枢臣、实际上的第一辅臣傅恒,其爵号也只是‘一等忠勇公’。

(其余三位四字嘉号公爵是:一等武毅谋勇公兆惠、一等诚谋英勇公阿桂、一等诚嘉毅勇公明瑞;至于丰升额的‘一等果毅继勇公’中‘果毅’二字嘉号,是继承于祖上图尔格、遏必隆及父亲阿里衮的爵号而来,不算数的)。

乾隆五十九年(1794年),因为已不在岭南辖区任职,所以福康安被乾隆帝转任为四川总督;不久后,福康安亲率大小金川的地区的诸归附土司入朝,觐见了乾隆帝,以示川西土司恭顺敬服天朝之意(大小金川这个桀骜不驯了上百年的川西险恶要地,总算是被傅恒、福康安父子,还有其他出征有功的臣子们给彻底地拿下来了)。

有关福康安在战场之外的轶事,这里有个比较有趣的例子——

乾隆五十六年(1791年),宗室恒秀(清太宗皇太极第十子韬塞的曾孙)第二次出任吉林将军(早在乾隆五十三年、即1788年,恒秀就曾任过吉林将军之职);多说一句:福康安在乾隆四十二年(1777年)、仅仅二十四岁时,就以(第二次)平定大小金川之役中的战功,被乾隆帝授予了吉林将军之职,真可谓年轻有为。

乾隆五十九年(1794)正月,吉林将军所辖各地的‘参务’(就是地方官府派遣当地夫役进山挖人参)之事中,爆发了‘亏缺库银,勒派民户’大案——

这一年,吉林将军府下辖的协领诺穆三、托蒙阿等人,在奉将军恒秀之命办理当年的参局事务期间,私下贪污了朝廷下拨的参银数千两,以至于吉林府库中的库银亏空额巨大;而为了弥补财政上的亏空,诺穆三、托蒙阿居然胆大妄为,仗着手中掌握的权力,悍然勒索下属普通民户,并用摊派强索的方式夺取民户的私财。

但此事很快就被乾隆帝所得知,于是命吉林将军恒秀认真查处、惩办相关人员;但乾隆帝不知道的是,恒秀自己也涉嫌参与其中,当然没有‘秉公执法’的动力和积极性,因此在奉旨‘查办’时只是敷衍了事而已。

当时,奉旨协同办理此案的汉大臣胡季堂深谙为官之道,见恒秀如此态度,于是也以自己不懂国语(满语)为借口,在办理案件时一味搪塞支吾;而另一位协理大臣松筠(后来嘉庆朝的军机大臣、一代名臣)当然乐于随同附和,希望大事化小小事化了,把这件事遮掩过去,也算是示好同僚了。

但乾隆帝此时虽然已经年老(都八十五六了),可心里一点都不糊涂、也见不得臣子们糊弄自己;于是,乾隆帝再派自己最信任的第一宠臣、大学士军机大臣和坤去复审此案。但和坤在审案中同样瞻前顾后,寻找机会给恒秀百般开脱,最后也是匆匆结案上报了事。

就在此案审理的同时,身为大学士、领侍卫内大臣、四川总督的福康安,恰好带着大小金川的土司们进京觐见乾隆帝,也算是遇上了;于是,福康安便奉乾隆帝的旨意,在大朝会上带头议论恒秀的罪责轻重、以及该如何定罪。

但福康安与其他审理此案的大臣们一样,在问案时也是高高举起、轻轻放下,仅以‘管理失责、驭下不严’的名义,建议乾隆帝将恒秀革职查办,其他的惩罚就没有了;福康安还私下授意军机大臣们在拟写‘议罪’奏疏时,‘稍稍询情’(关照一二)。

而乾隆帝看到了福康安领衔奏报的‘朝议论罪’结果后,顿时愠怒不已,直接下谕旨斥责福康安‘偏袒戚谊、有失公理’,将这个心腹宠臣给狠狠地批评了一顿。随后,乾隆帝亲自做出了‘吉林参案’的最终判决——

本案首犯诺穆三处斩,家产抄没入官;同犯托蒙阿发往新疆军前效力赎罪;而吉林将军恒秀则以‘纵容属下、欺瞒君上、结党营私’的罪名,被定‘斩监候’。

但不久之后,乾隆帝又下旨免除了恒秀的死罪,勒令其在家闭门思过、无旨不得外出,其他的惩罚就没有了。

为什么恒秀以一个并不是朝廷顶级官职的吉林将军、以及普普通通地‘低级宗室’身份,在犯了如此大过后,却得到了包括和珅、福康安等朝廷大佬们的特别偏袒和维护,尽量给他开脱罪名、百般保全。

而即使到了最后定罪时,乾隆帝看似严厉地拟定了恒秀的‘斩监候’判决,却在不久后又免除其罪、只将其撵回家思过,高高举起轻轻放下;这其中究竟是什么原因呢?

其实,这里面是有深切地原因的——之前的叙述曾说过,恒秀本人是宗室,但宗室的身份并不是乾隆帝赦免他的理由(当时,像恒秀这样的男性远支宗室成员,京师里没有一千也有八百,乾隆帝根本不在乎)。

而恒秀被乾隆帝高举轻放的原因,不单单因为他是清太宗皇太极第十子韬塞的曾孙,而是他的父亲、韬塞的孙子萨喇善(另有一说是恒秀伯父,但从乾隆帝对恒秀的态度来看,应该是亲生父亲)的三娶继妻,也就是恒秀之生母,其姓氏为‘富察氏’。

是的,和你想的没错——萨喇善的这位三娶继妻、恒秀之生母‘富察氏’,正是前察哈尔总管李荣保的次女、军机首揆傅恒的二姐、乾隆宠臣福康安的二姑母,也正是乾隆帝元配嫡妻、孝贤皇后富察氏的亲妹妹。换句话说,萨喇善和乾隆帝是连襟,而恒秀则是乾隆帝的姨外甥、福康安的亲姑表兄。

所以这就解释得通了——为什么恒秀在犯了事之后,朝廷之中上到皇帝乾隆帝本人,下到军机大臣和珅、福康安,文臣胡季堂、松筠,统统都在找机会、找借口、找托词,给恒秀来脱罪;即使最后乾隆帝为了维护皇权的威严和自己的颜面,给恒秀定了‘斩监候’之罪,但不久后还是赦免了外甥,让他滚回家去思过,仅此而已。

嘉庆元年(1796年)八月,此时乾隆帝已经退位为太上皇帝,新君嘉庆帝业已即位;已经因犯事被革去官职、又没有爵位在身、成为了闲散宗室的原任吉林将军恒秀,因之前在任内亏空吉林参务银两一案,所以即使被革职问罪,但仍需向内务府补赔偿银五千两。

面对内务府官员的催款,恒秀一口咬定自己无力交完赔银(也许就是故意的),于是便将自己位于东安门外大鹁鸽市胡同的官房七十八间、马圈房二十七间,另有小鹁鸽市住房十七间,一共是存房一百二十二间,按照原来与内务府所签订的契价,折算成白银七千两,抵入内务府广储司,作为自己的‘赔偿银’收官(内务府又加收了二千两的利息,也许是秉承上意:嘉庆帝这个恒秀名义上的姨表弟也是够小气的)。

直到嘉庆四年(1799年)正月,八十九岁的太上皇帝乾隆帝驾崩之后,当了三年儿皇帝、此时终于得掌大权的嘉庆帝才重新起用了‘表哥’恒秀(恒秀是孝贤皇后的外甥、自然也是以孝贤皇后为嫡母的嘉庆帝的姨表兄),授予其三等侍卫(正五品)之职,再加副都统衔、重新以官身前往新疆,担任了噶什哈尔领队大臣;不知道这是不是嘉庆帝故意和皇父乾隆帝唱反调呢?

再度入仕、又奉旨千里迢迢前往新疆办差之后,恒秀倒是没有再生出什么事来,而是兢兢业业地处理公务事宜、不敢再有纰漏;此后,恒秀又因公务自噶什哈尔赶赴乌什处理相关的政务。

但也许是长途跋涉时所消耗的精力太大、也许是恒秀已经年纪渐老、体力不支、也许就是单纯的水土不服;总之恒秀在抵达乌什后不久就开始生病,最终未能痊愈、不幸病逝于任上,时年五十九岁。

恒秀去世了,有关他与表弟福康安之间的这段‘包庇戚谊’轶事,至此也告一段落;下一篇文章继续讲述福康安的故事。